「令和の米騒動」って一体…?

最近ニュースなどで米不足という言葉を耳にする機会が増え、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。この記事では、米不足と言われる原因や私たちにできる対策までわかりやすく解説します。

さらに、いざという時のために備えておきたい、おすすめの備蓄米もご紹介します。普段食べているお米を備蓄米としてローリングストックしつつ活用するポイントも解説しているので、ぜひ最後まで読んでみてください。

とにかく今すぐお米が欲しい!という人は「無農薬野菜のミレー」さんがオススメです。ミレーのお米はもう新米の販売が始まっており、続々と発送されていますよ♪

ちなみに、結論から言うと、まもなく新米が出回ります。お米の購入には冷静にご対応ください。(長く見積もっても1年で食べきれないほどの大量買い貯め・買い占めはオススメしません!)

米騒動とは

「米騒動」とは、食糧騒擾(農牧産物の消費者の騒擾)の一種で、米価の急騰や米の供給不足を原因として発生する民衆暴動のことです。食肉暴動などもあるにはありますが、食糧騒擾の中で圧倒的に穀物の食糧騒擾が歴史的に多いのは、「主食で必需品である上に保存が効くため、買い占めて値を吊り上げるのに都合が良い」ということに理由がありそうです。

農民の年貢・小作料の減免を要求する「百姓一揆」とは基本的に異なる暴動です。

日本では歴史的に幾度となく米騒動が起きており、その中でも特に有名なのが1918年(大正7年)に発生した米騒動です。

1918年米騒動

1918年米騒動は、富山県魚津で米の積み出しを阻止しようと人々が立ち上がったことをきっかけに、全国各地へと広がった大規模な騒動です。第一次世界大戦後の好景気による米の需要増加や、シベリア出兵による軍隊への米の供給増、米の輸入量が減少などによる米価上昇が重なり、米価が暴騰したのが原因とされています。この騒動は、女性や子供が中心となって声を上げたことも特徴として挙げられます。

ちなみに、1918年の堂島米会所での米価は、1月に1石(約150kg)15円だったのに7月には30円を超え、たった半年で倍になったそうです。大卒サラリーマンの初任給(月給)が40円ほど1、米の1升(約1.5kg)が20銭ほど2だった時代のお話です。

1918年米騒動の経過

| 時期 | 出来事 |

|---|---|

| 1918年7月 | 富山県魚津町の漁師の妻たちが米の積み出しを阻止しようと行動を起こす。 (米騒動の始まり) |

| 1918年8月 | 騒動は全国に拡大。 都市部では労働者や市民も参加する大規模なデモや暴動に発展。 |

| 1918年9月 | 寺内正毅内閣が総辞職。 原敬内閣が成立し、米騒動は終息に向かう。 |

1918年米騒動の影響

- 寺内内閣の崩壊

- 普通選挙運動の高まり

- 米価安定政策の強化

1918年の米騒動は、日本の歴史における民衆運動の大きな転換点となり、その後の政治や社会に大きな影響を与えました。特に、女性の社会進出や政治参加の意識を高めるきっかけの一つとなったことは特筆すべき点と言えるでしょう。この出来事を通して、日本では主食である米の安定供給がいかに重要であるかが改めて認識され、政府は米価の安定化や食糧自給率の向上に向けた政策を推進していくことになりました。

その他の米騒動

1918年の米騒動以外にも、日本では歴史的に多くの米騒動が発生しています。

江戸時代の米騒動

天明の打ちこわし(1787年)、天保の飢饉(1833年~)などが挙げられます。これらの騒動は、当時の社会不安や政治腐敗に対する民衆の不満が爆発した結果でもありました。

昭和の米騒動

米よこせ運動(1932年)は、1929年の世界恐慌の影響で(昭和恐慌)、深刻な経済不況に東北地方の米の凶作(昭和農業恐慌)が重なって、米価上昇、賃下げや失業で苦しめられていた労働者の窮迫から全国的にデモや署名運動が広がりました。

平成の米騒動

1993年(平成5年)の記録的な冷夏に起因する米不足現象は、「大正の米騒動」とも呼ばれる「1918年米騒動」に対して、「平成の米騒動」とも呼ばれています。

米の作況指数74という戦後最悪の記録的な数値の生育不良に見舞われ、米屋の店頭から「米が消える」事態にまで発展しました。東北の米農家が自家用の米を購入したり、翌年の種籾の確保が出来なくなる地域もあったほど、深刻でした。

それまでは、日本の米農家保護のために、国是として「一粒たりとも輸入させない」と米の全面輸入禁止を方針としていた日本政府でしたが、米不足により、米の輸入解禁⇒世界から米の緊急輸入を受け入れせざるを得ず、不利な貿易条件を受け入れざるを得なくなりました。

米は人々の生活に欠かせないものであり、その価格や供給が不安定になると、人々の生活は直接的に脅かされることになります。米騒動は、過去の出来事としてだけでなく、現代社会においても食料安全保障の重要性を考える上で重要な示唆を与えてくれると言えるでしょう。

令和の米騒動とは?

2024年夏、全国的に「米不足」が発生、「令和の米騒動」だと話題になっています。

米不足が叫ばれるようになった背景

近年、国内外で様々な要因が重なり、米の価格高騰や供給不安が叫ばれています。

いくつかの要因が複雑に絡み合い、「令和の米騒動」と呼ばれるような状況も懸念されています。世界的な気候変動による不作や、コロナ禍によるサプライチェーンの混乱、ウクライナ情勢などの地政学的リスクの高まりなどが、米の安定供給に影を落としています。

また、国内においては、農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加といった構造的な問題も深刻化しており、国産米の生産量減少に拍車をかけています。これらの問題が、米不足への不安を増大させています。

実際のところ米不足は起きているのか?

作況指数は「平年並み」

農林水産省の発表「令和5(2023)年産水稲の作柄について」によると、水稲の作況指数(全国)は101で、作付面積あたりの生産能力自体は平年並みです。

しかしながら、前述のような様々な要因により、米の価格は上昇傾向にあり、家計への負担は大きくなっています。また、世界的な食糧危機への懸念も高まっており、今後、日本がこれまでのように安定的に米を輸入できる保証はありません。そのため、国内の米生産体制の強化や、食料自給率の向上が喫緊の課題となっています。

| 状況 | 作況指数(全国)は平年並みだが、価格上昇傾向 |

| 今後の課題 | 国内生産体制の強化、食料自給率の向上 |

スーパーでお米が買えない

米が品薄状態となり、小売店で品切れが発生しました。SNSでも「スーパーのお米売り場の棚から米が消えた」という声が相次ぎました。

ふるさと納税返礼品は米が人気

ふるさと納税サイトでは米の返礼品の人気が急上昇⇒受付を停止する市町村も出てきています。

米を原料とする商品の値上げが続々発表 NEW!

パックご飯や煎餅など米を原料とする商品の値上げラッシュが続々と発表されている状況です。「パックご飯や米菓子などの加工米製品は、米不足の影響を受けにくく、安定した供給が期待できる」という従来の常識を覆して、値上げを決定する企業が増えています。

JA全農ラドファ:

「農協ごはん」などのパックご飯全7品を11月1日出荷分から約10~13%値上げ!

東洋水産:

「マルちゃん」ブランドのパックご飯を11月1日出荷分から13~14%値上げ!

佐藤食品:

「サトウのごはん」全64品を12月2日出荷分から約11~14%値上げ!

亀田製菓:

「ハッピーターン」など米菓17品を10月1日納品分から順次値上げ!

品薄が続く国産米ではなく、アメリカ産などの海外からの輸入米の使用を検討する企業もあります。

そういえば、コンビニおにぎり/弁当や外食チェーンは安定供給できてますね・・・企業努力なのでしょうか?

なぜ令和の米騒動が起きたのか?

さて。水稲の作況指数(全国)は101で、不作でも凶作でもないのに、なぜ「米不足」だと言われるのか。詳しく見ていきましょう!(次の章でご紹介します)

【令和の米騒動】米不足の原因

近年、世界的に穀物価格が高騰し、日本でも米の価格上昇が懸念されています。この背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、米不足を引き起こす主な原因について詳しく解説していきます。

原因1:天候不良

農作物の収穫量を大きく左右する要因の一つが天候です。

近年、地球温暖化の影響とみられる異常気象が世界各地で頻発しており、日本の米生産にも大きな影響を与えています。

猛暑による品質低下

近年は夏の気温が異常に上昇するケースも増えています。

高温はイネの登熟を阻害し、品質の低下や収量の減少につながります。2010年の猛暑では、西日本で高温障害が相次ぎ、米の品質が大きく低下しました。このように、冷夏だけでなく猛暑も、米の安定供給を脅かす要因となっています。

冷夏による生育不良

イネは高温を好む作物ですが、生育には適度な気温と日照時間が必要です。

冷夏では、記録的な日照不足によってイネの生育が大幅に遅れ、品質や収量が低下します。このような冷夏は、近年増加傾向にあり、米不足の一因となっています。

台風・豪雨による被害

台風や豪雨などの気象災害も、米生産に大きな被害をもたらします。

2019年の台風19号では、東日本を中心に記録的な豪雨となり、広範囲で水田が冠水するなどの被害が発生しました。これらの災害は、収穫期の米に直接的な被害を与えるだけでなく、田んぼの土壌や農業施設にも影響を及ぼし、その後の米生産にも影響を及ぼす可能性があります。

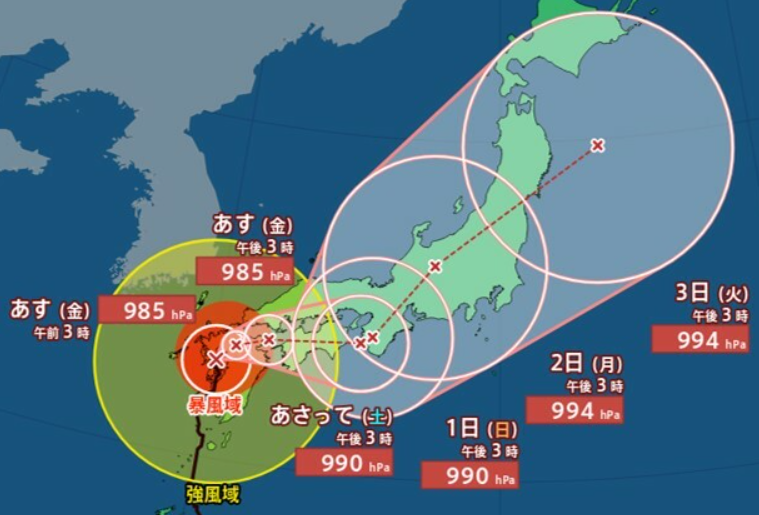

ちなみに、2024年の台風10号は全国的に雨の被害が大きかったです。

原因2:コロナ禍による影響

2020年以降、世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活だけでなく、様々な産業に大きな影響を与えています。米の生産・流通においても、コロナ禍による影響は無視できません。

人手不足の深刻化

米作りは、田植えや稲刈りなど、多くの労働力を必要とする作業があります。

コロナ禍の影響で、海外からの労働者の入国が制限されたことで、農業分野でも深刻な人手不足が発生しています。人手不足は、作業の遅延や効率低下につながり、米の生産量減少の一因となっています。

物流の混乱

コロナ禍によるロックダウンや渡航制限の影響は、物流にも大きな混乱をもたらしました。

海外からの飼料や肥料の輸入が滞り、価格が高騰したことで、米の生産コストも上昇しています。また、国内物流においても、ドライバー不足や輸送コストの上昇が問題となっており、米の安定供給に影響を与える可能性があります。

原因3:世界情勢

米は、世界の人口の約半分が主食とする重要な穀物です。世界情勢の変化は、米の需給バランスに大きく影響し、価格の変動や供給不安定を引き起こす可能性があります。

世界的な人口増加

世界の人口は増加を続けており、それに伴い食料需要も拡大しています。

特に、アジアやアフリカなどの新興国では、経済成長に伴い食生活が豊かになり、米の消費量が増加傾向にあります。世界的な人口増加は、米の需要を押し上げ、価格高騰の要因となる可能性があります。

異常気象による穀物生産の不安定化

地球温暖化の影響とみられる異常気象は、世界各地で穀物生産に影響を与えています。

干ばつや洪水などの被害により、小麦やトウモロコシなどの生産量が減少すると、代替需要として米の需要が高まり、価格が上昇する可能性があります。世界的な気候変動は、米の安定供給を脅かすリスク要因となっています。

地政学リスク

ロシア・ウクライナ紛争のような地政学的なリスクは、穀物市場に大きな影響を与えます。

ロシアとウクライナは、世界の小麦輸出量の約3割を占めており、両国間の紛争は、小麦の供給不足と価格高騰を引き起こしました。小麦価格の上昇は、代替需要として米の需要を押し上げ、価格上昇の圧力となる可能性があります。また、地政学リスクの高まりは、国際的な物流の混乱や食料安全保障の観点からも、米の安定供給に影響を与える可能性があります。

原因4:国内の米需要の変化

日本人の食生活は、時代とともに大きく変化してきました。米の消費量の需要の変化も米の生産量の減少⇒米不足に影響を与えている可能性があります。

大まかには米需要は減少の流れ

食の多様化

近年、日本人の食生活は多様化しており、パンや麺類、パスタなど、米以外の主食を食べる機会が増えています。また、外食や中食の利用増加も、家庭での米の消費量減少につながっています。食の多様化は、今後もさらに進むと予想され、米の需要は減少していく可能性があります。

食料自給率の低下

日本の食料自給率は、カロリーベースで38%(2022年度)と、先進国の中でも低い水準にあります。

これは、食料の多くを海外からの輸入に頼っていることを意味し、国際的な穀物価格の変動や供給不安定の影響を受けやすい状況にあります。食料自給率の低下は、食料安全保障上のリスクであると同時に、米の安定供給にも影響を与える可能性があります。

若年層の米離れ

食の多様化やライフスタイルの変化に伴い、若年層を中心に米離れが進んでいます。そして、米の需要低下は、農家の生産意欲を減退させています。

パンや麺類に比べて調理に手間がかかることや、カロリーが高いというイメージから、米を敬遠する若者が増えています。若年層の米離れは、将来的な米の需要減少につながる可能性があり、深刻な問題となっています。

新型コロナを経て外食の需要縮小

コロナ禍後の外食需要縮小に対応して、作付面積および収穫量は再び縮小しています。売れないから作らない、という流れです。

米価格高騰は凶作ではなく、米の作付面積縮小に伴う供給減少の影響で生じていると思われます。

ここにきて米需要の上昇

昭和⇒平成⇒令和と、米の需要は減少していく流れにあったのですが、複数の要因が重なり、再び米の需要が伸びてきています。

インバウンド効果で米の需要が増加

インバウンド(訪日外国人)の増加・日本食の人気の上昇により、米の需要が伸びています。

パン・麺の高騰で米の需要が増加

2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻により、小麦の国際相場が急騰しました。また、長引く円安により、小麦の国内での販売価格も高騰しています。つまり、小麦を原料とした主食=パンや麺類(うどん・パスタ等)の価格も上がっています。

※小麦は日本の気候では作りにくいため、国内需要量の約9割を外国から輸入しています。そのため、国際相場が影響を受けると大幅に上昇します。

小麦製品の価格が高騰することにより、主食として米を選ぶ人も増えています。

作況指数ベースで見れば「平年並み」のため、不作・凶作ではないのですが、作況指数は作付面積あたりの成績であることに注意が必要です。いくら「平年並み」に作る能力があっても、作付面積が縮小していたら収穫できる米の総数は当然減ります。詳しくはこの後に続く「原因5:政策の失敗」「原因6:稲作の担い手の減少」でご説明します。

原因5:政策の失敗

米の生産や流通は、政府の政策によって大きく影響を受けます。適切な政策が実施されなければ、米の生産が減少し、価格が上昇する可能性があります。

農家を滅ぼしてる犯人は自民党です pic.twitter.com/QqdHsACt52#自民党は反社 #自民党は悪魔

— 橋広バロン幸之助🇯🇵MJGA💫 (@hasibiro_maga) September 1, 2024

TPPの話をしてきて思ったんだけど。民主党批判する意見が多いね。でも自民党政権下で、2008年 東北農政局の「米の作りすぎは、もったいない!」ポスターを、覚えているかな?少なくとも、民主党は米を無駄と解釈はしていないと思うよ。

— みわぷーorみわ犬 (@haruhaumenoki) November 12, 2010

そういえば、東北農政局が作ったMOTTAINAIのポスター。「米の作りすぎは、もったいない!」「米の過剰作付けは、資源のムダづかい」と書いて農家から反発を食らっていましたね。記憶を辿って検索してみたら、ポスターの画像を紹介しているブログさんに行きつきました。(⇒興味のある人はのぞいてみてね「提携米・黒瀬農舎」)ポスターには「余っている主食用米から不足している麦・大豆等へ転作し、自給率を向上させましょう」とか「主食用米から他作物等への転換により、限られた水田を有効利用することが、国民共通の利益につながります」と書いてありました。

ここからは、政策の失敗がなぜ米不足の原因のひとつとして挙げられるのか。理由を詳しく解説していきます。

減反政策の影響

日本では、かつて米の過剰生産を抑制するため、1971年から2017年まで減反政策が実施されていました。(※1960年代に食生活の洋風化に伴い、主食用の米の需要が縮小傾向へ転じる一方、政府による増産促進に豊作が続いた影響等が重なり、過剰米が発生。政府の在庫が積み上がり、その財政負担が問題となったことをきっかけに減反政策が始まりました)

減反政策は、米の生産調整には一定の効果を発揮しましたが、一方で、農家の高齢化や耕作放棄地の増加、農業の後継者不足などを招いたという指摘もあります。減反政策の終了後も、これらの構造的な問題は依然として残っており、米の生産量回復の妨げとなっている可能性があります。

米の生産調整の影響

減反政策がなくなった後も、転作補助金の制度を残し、転作する農家に補助金の支給を継続しているため、米農家が飼料用米への転作や麦や大豆など他の作物への転作をしやすくなっています。

何か理由が信用出来ないんですよね🤔

— 猿田彦 (@sarutahiko55) August 31, 2024

大雨と高温による供給不足とかインバウンドによるお米需要の増加とか…

それって予想できることじゃないですか!?

政府は何故か減反政策を進めているんですよね

その影響が出たのではないでしょうか?

米農家に転作を支援するための補助金を支払う等して… pic.twitter.com/7VD0FnkXFg

輸出政策の影響

政府はコメを輸出重点品目の一つに掲げていて、2023年の年間コメ輸出量は3万7186トンで、10年前の約12倍に増加しています。(※今年も1~7月の輸出量は、前年同期比23%増の2万4469トンで、過去最高です!)

「輸出するほどコメが沢山あるなら、足りていない日本国内用に回せばいいんじゃないの?」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな簡単に行く話ではないのです。なぜなら、海外輸出用のお米は国内販売用に転用できないから。

輸出用には10アールあたり最大4万円の補助金を支払っていますが、補助金を交付したコメは用途が輸出用に指定されており、国内向けに出荷した場合は、返還を求められます。

日本国民が米不足で困っているのに、米の輸出は過去最高ぺースらしい。

— リーさん (@animaleco64) September 3, 2024

しかも輸出用の米には10アールあたり4万円の補助金が出ている。

国民を苦しめて外国人を優遇。政府はどこを向いて仕事しているのか。

1~7月のコメ輸出最高 国内不足も海外用は転用できず https://t.co/2mY0x7yLrb

毎年、お米の生産量減らして、海外へのお米の輸出6年で3倍増やしたら米不足になりますよね?

— chocolat viennois ☕ (@la_neige_fleur) August 27, 2024

米不足は自分らの農政失敗のせいなのに、対応指示ですか。

裏金作りや企業に中抜きさせる今年かまともにしない自民党が消滅した方いいんじゃないかな? https://t.co/mBDnjzWupP pic.twitter.com/gwbOWLhrU3

インボイス制度導入の影響

2023年(令和5年)10月1日から日本でも始まったインボイス制度。

インボイスが日本の農業をさらに弱らせるという指摘もありました。

農業に限った話ではありませんが、免税事業者が多い業界では増税負担が大きくなります。

農家が免税事業者のままでいると適格請求書を発行できないため、課税事業者となっている取引先は、農家との取引にかかる消費税額分の仕入税額控除を適用できず、税負担が大きくなってしまいます。⇒農家側が取引内容の見直しを迫られたり、価格の交渉に応じることを求められたりする可能性があります。

一方で、課税事業者になることを選択すれば、消費税の納税義務者として申告と納付が発生します。

食料供給困難事態対策法成立の影響

食料供給困難事態対策法は、日本で食料危機が発生した場合、農家に増産計画の届け出を指示し、拒否すれば罰金を科す法律です。台湾有事のリスクを見越して立法されました。

しかしながら、実際問題、急激な増産なんて出来るわけがない。

ありとあらゆる手を使って水田を縮小して稲作農家をいじめておきながら、「有事には直ちに増産しろ」。農業を続けてくれる人・新規就農してくれる人が減らないことを祈ります・・・

農業政策の遅れ

世界的に農業のIT化やスマート化が進む中、日本の農業は遅れをとっているという指摘があります。

最新の技術や設備を導入することで、生産性向上や効率化が期待されますが、高額な初期費用や技術習得の難しさなどから、導入が進まない現状があります。農業政策の遅れは、日本の農業の競争力低下や生産性低迷につながり、米の価格上昇の一因となる可能性があります。

もう一度政府の政策をまとめてみると、

・稲作やめて転作する→補助金

・飼料用米つくる→補助金

・輸出用米つくる→補助金

なのに、国内消費向けの主食米をつくっても、農家さんへの補助金はないんです。これじゃ国内向けの米生産が増えるわけないですよね?

まぁ、政策失敗じゃなくてわざで確信犯だという声もあるのですが。

日本の政府はとうとう主食の米を国民に供給することもできなくなった。政府の機能がぶっ壊れているわけですよ。でもこれは失敗ではない。わざと米の生産を減らして、食料危機を作って、外国への依存を高めるようにしている。「食料を支配すれば、その国を支配できる」という言葉の通り。

— まりなちゃん (@t2PrW6hArJWQR5S) September 5, 2024

原因6:稲作の担い手の減少

農業収入の減少(他の物価は軒並み上昇傾向にあるのに、米の買取価格は上がらないため、赤字経営で苦しむ農家が多い)に加え、就農者の高齢化と後継者不足など、稲作の担い手の減少で米の生産が減っています。

実家がコメ農家です

— saki (@aimainarumamani) August 12, 2024

母とも話しましたがうちの周囲では、暑さで等級が落ちただけで米の量は無いわけではないです。そして、農家の売値は安いです。流通で誰かが量を抑え値を吊り上げてるんじゃないかと。今年も暑いですが、量も例年通りになりそうです。どうか農家から直接コメ買ってください。 https://t.co/UC9Cwgei1g

正直、コメ農家は本当に儲からないっす。

— お米の天一 (@soubashif) September 5, 2024

年間赤字になるのは当たり前で、収支プラマイゼロなら御の字です。

なので、最近の米の値上がりで、「農家ばっかり儲けやがって」などと言う人は、農家のこれまでの苦労を知らなさすぎる。

コメ農家、倒産・廃業が急増https://t.co/mpWxaGA6MW

農業収入の減少

農家の収入も減少しています。

消費者の米の消費量が減少したこと以外にも、米の自由化政策(関税の引き下げ、輸入米の増加)なども原因に挙げられます。

農林水産省が公表している米の相対取引価格(主食用1等玄米60kg当たり・全銘柄平均価格・年産平均価格)をみると、平成29年産(2017年産)~令和元年産(2019年産)の3年間は15,000円台後半を維持していたものが、令和2年産(2020年産)は14,529円(前年比1,187円マイナス)、令和3年産(2021年産)は12,804円(前年比1,725円マイナス)と大きく下落しました。

令和4年産は13,849円(前年比1,045円プラス)へと回復したように見られますが、それでも令和元年産(2019年産)の水準には届きません。

(※令和5年産は年産平均価格のデータが反映されてませんし、令和6年産はこれから収穫が本格化する段階なのでまだ取引価格の速報値もありませんのでここでは触れません)

生産コストの上昇

収入が減少しているのに加えて、生産コストが上昇し続けていることも、農家の倒産・廃業の一因となっています。

円安による物価上昇(農業資材・機械・燃料価格の高騰)などが原因です。経費はかさむ一方なのに米の買取価格が低いために、農業経営が厳しくなり、米作りを続けることが難しくなっています。

特に、連年の自然災害に見舞われた地域では、米農家が経営を続けることが困難になり、離農を余儀なくされるケースが増えています。

所得とは、収入から必要経費を引いた金額のことを指します。収入減、必要経費(生産コスト)増は、すなわち、大幅な所得減少を意味します。というか、ダブルパンチです。農業では生活が成り立たず、泣く泣く農業から撤退する農家さんも多いです。

高齢化と後継者不足

日本の農業従事者の多くが高齢であり、若い世代の後継者が不足しています。

農業は体力が必要で、特に米作りは重労働が伴います。また、農業収入が安定しないことから、若者が農業を継ぐことを避ける傾向にあります。そのため、多くの農家が廃業に追い込まれ、結果的に米農家の数が減少しています。

国による転作や農地の集約化・大規模化の後押し

原因5「政策の失敗」内でも触れましたが、米農家が飼料用米への転作や麦や大豆など他の作物への転作をしやすい状況を国が作っています。

また、効率的な農業経営を目指すため、政府や地方自治体は農地の集約化や大規模化を推進しています。これにより、少数の大規模農家が増える一方で、小規模な米農家が減少する傾向があります。小規模農家は大規模農家との競争に勝てず、経営が厳しくなり、廃業するケースが多くなっています。

減反政策の見直しを求める声が多いものの、すでに農業を辞めた農家が多く、米農家の数の回復にはつながっていません。

耕作放棄地の増加や、農地の宅地や商業用地への転用により、農地面積が減少していますが、わたしたちが思っているよりも事態は深刻です。諸外国が国をあげて国内農業の保護に全力をあげているのに、我が国ときたら・・・国内農業をつぶして輸入を増やすという異次元の政策っぷり。呆れます。

原因7:米の端境期

「令和の米騒動」とメディアが騒いだ時期は、ちょうど前年産の古米に代わって新米が市場に出回る時期と重なります。時期的に、令和5年産(2023年産)の米の流通量が少なくなって、令和6年産(2024年産)の収穫・出荷を待つ時期なのだから、元々在庫が少なくて当たり前なのです。

8月末なのでもともと端境期

日本における米の端境期は、だいたい8月末~9月です。

ここで、端境期とは、米や野菜などの農産物が品薄になる時期のこと。お米の場合、前年産(古米)に代わり新米が出回る前のこの時期には店頭などで品薄となる場合があります。農作物のうち、とくに穀物類は収穫が年一回で、このときに収穫した物を翌年の収穫までの間に消費します。そのため、たとえば9月に収穫する品種の米の場合、翌年8~9月になると在庫が減少してくるのが至極当然なのです。

原因8:南海トラフ地震臨時情報

気象庁による南海トラフ地震の臨時情報(巨大地震注意)の発令をきっかけに、消費者の買いだめが生じたことも「令和の米騒動」の原因のひとつです。最強台風と恐れられた「台風10号」を警戒して各家庭での備蓄の需要が高まったのと相まって、米を買いたい人が増えました。

必要以上に買う方(量をいつもより多めに買う方や今まで購入していたサイクルを早めた方)が出て、一時的に需要と供給のバランスが崩れました。

重ねて、猛暑だったこと・カメムシなどが大量発生したこと・台風などで水害が起きたことなどが重なり、「今年は不作かも」と一般消費者が勘違いに陥りやすい状況だったのも大きいと思います。テレビに映る生産者さんの「比較的いい品質のものができた」との声と対照的でした。

原因9:一部の消費者による買い占め

一部の消費者による買い占めも起こりました。

スーパーでお米買った人にインタビューしてたけど、高齢の女性が「この時間に並ぶと買えるから毎日来てる」って答えてた。

— 利根4号機 (@silver_copper) September 6, 2024

毎日買ってるんだ。

頭の後ろにも口があるんだろうな。

連日「スーパーやドラッグストアの棚から米が消えた」「仕入れても開店と同時に売り切れる」などと報道された結果、「タイミング逃したらもう買えない」と思った一般消費者による買い占めが起こりました。これに目をつけた悪質な転売ヤーも発生しました。

米がねぇって言われてる割にメルカリにはだいぶ出品があるんだねぇ

— あず( ܸ ⩌⩊⩌ ܸ ) (@Azufred_wrken) August 28, 2024

出品せずに自分で食べたらええんじゃ??

てか出品するなら自分が必要分以上の米を買うなよ pic.twitter.com/71uH2MsgvE

転売ヤーめ・・・!

スーパーで新米が出回る事になったら、ECでの新米予約のキャンセルが相次ぐんだろうなと思っていたのですが

— パフまりこ🌾稲作本店代表 (@farm1739) September 3, 2024

予想通り、キャンセルが少しずつ始まりました。

特に、自社サイトではないECで顕著です。

やはり、不安からの購買ではなく、農家直の良さを分かって下さる方と繋がりたいです!

キャンセルで農家の皆さんを苦しめるのはやめてください・・・

「令和の米騒動」を受けても私の行動は例年と変わらず

例年通り、「森のくまさん」新米10kg(5kg×2)を予約販売で購入しました。

ここ3年ほどを振り返ると、

| 購入時期 | 産年 | 購入価格 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2024年8月 | 2024年産(新米) | 7,080円 | 10月中旬頃発送予定 |

| 2024年6月 | 2023年産 | 5,579円 | 贈答品として購入 |

| 2024年3月 | 2023年産 | 4,779円 | |

| 2023年9月 | 2023年産(新米) | 3,980円 | クーポン利用 |

| 2023年3月 | 2022年産 | 4,280円 | |

| 2022年9月 | 2022年産(新米) | 4,280円 | |

| 2022年2月 | 2021年産 | 4,080円 | |

| 2021年10月 | 2021年産(新米) | 4,080円 |

こんな感じで、同じ品種なのに今年は値上がりを感じました。

2015年12月に森のくまさん2015年産10㎏を4,100円で購入していますので、価格が安定しすぎるほど安定していて、2024年を除けばそこまで極端な値上がりを感じませんでした。(むしろ、多くの物が値上がりする中で、こんな安くていいの!?と思ってました)

※ちなみに、2015年はディズニーランドがチケット代を値上げして6900円(前年比+200円)にした年です。2024年現在のディズニーランドチケットは10,900円なので、2015年⇒2024年でおよそ58%増。それに比べたら全然大したことない値上げ幅です。

※身近なところで言えば、マクドナルドのハンバーガーは2015年に100円。2024年現在は170円。70%の値上げ率ですよ。

前述の通り、そもそも今までの米の価格が稲作農家さんに赤字を押し付けてきた結果だと考えると、むしろ今がお米の適正価格なんじゃないかな?と思って納得しています。

というか、「10㎏の米を7,080円で作れ」と言われても私には到底無理なので、農家さんの努力に本当に心から感謝しています。

「備蓄米の放出はしない」と明言した政府の判断は△

政府が「備蓄米の放出はしない」と明言したことに対しては問題ないと思いますが、伝え方に大きな問題があったと個人的には思います。「もうすぐ新米の出荷時期」で「今年の収穫量も例年通り見込み」であることを強調して国民の不安を取り除いていたら、ここまでの騒ぎにはならなかったのでは?と思います。

備蓄米とは

政府備蓄米とは、凶作や不作時の流通安定のために日本国政府が食料備蓄として保存している米のことです。

備蓄米の制度は、緊急時に(次の新米収穫まで)国産米で持ちこたえられるよう、1993年(平成5年)の冷害による凶作を受けて整備され、1995年(平成7年)に運用が始まりました。

備蓄米の放出は、2011年(平成23年)の東日本大震災や2016年(平成28年)の熊本地震への対応で実績があります。

なお、政府備蓄米はJAなどの政府寄託倉庫にて低温保管されます。保管期間の5年を過ぎた備蓄米は飼料用として売却される他、一部は学校給食用などとして提供されます。

備蓄米の放出をしないこと自体は〇

∵いま備蓄米を放出すれば新米の市場価格が下がる

【令和の米騒動】米不足の原因の「原因6:稲作の担い手の減少」内でも触れましたが、「令和の米騒動」状況に陥りそうになったのは、ちょうど前年産の古米に代わって新米が市場に出回る時期の直前期にあたります。そして、前述の通り、昨年2023年産(令和5年産)の米の作況は平年並み。これから収穫を迎える2024年産(令和6年産)の米も「平年並み」で順調の予測が既に出ていました。

この時期に備蓄米を放出したらどうなるでしょうか?

考えるまでもなく、備蓄米を放出すれば米の市場価格は下がります。

なぜならば、備蓄米が行き渡ったら、その直後にくる新米の出荷時には米の需要が減り、新米の価値が下がるからです。

伝え方が×

「もうすぐ新米の出荷時期」で「今年の収穫量も例年通り見込み」であることを強調して国民の不安を取り除き、冷静な行動を呼びかけていたら、ここまでの騒ぎにはならなかったのでは?と思います。

需要が増えて、供給を超えてきたことを活かして、稲作がもっと発展するように政策を組めばいいのにな…と思います。値上げは仕方ないとして、きちんと農業従事者に利益が還元されるようにして欲しいです。(繰り返しますが、スーパーなどの小売店では値上がりしているように見えても、米の買取価格は上昇しておらず利益が出ないため、赤字経営の農家さんもいるくらいです。米の相対取引価格を見るとビックリしますよ!)

米不足への対策

米不足は、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。

この問題に対して、政府は様々な取り組みを行っていますが、私たち一人ひとりができることもあります。ここでは、政府の取り組みと、私たち自身の対策について詳しく解説していきます。

政府の取り組み

政府は、米不足問題解決のために、以下のようないくつかの対策を講じています。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 緊急輸入 | 不足分を補うため、海外から米を緊急輸入する措置を取っています。 主な輸入元は、アメリカ、タイ、ベトナムなどです。 |

| 米粉の利用促進 | 米粉の需要を高めることで、米の消費量全体を調整しようとしています。 パンや麺類など、米粉の用途拡大に向けた研究開発や普及活動が進められています。 |

ただし、転作する米農家への補助金の支給が、飼料用米への転作や麦や大豆など他の作物への転作をしやすくなっていて、「実質上の”減反政策”ではないか?」「自民党は米自給率を上げるつもりがないのではないか?」などとの指摘もあります。

私たちにできること

政府の対策に加えて、私たち一人ひとりの行動も重要です。日頃からできる対策として、以下の3つのポイントを意識しましょう。

米の消費量を見直す

米の価値を再評価し、適正な価格で買う

米農家から適正価格で買い続けることによって、これ以上の米農家の転作を止めます。

食べ残しを減らす

食事の際に、ご飯を炊く量を調整したり、残ったご飯は冷凍保存するなどして、食べ残しを減らすように心がけましょう。

米の消費を増やす

あらゆる形で、米の消費を促します。米粉パン、米粉麺、米麹、など、米を原料にした加工品を好んで食べれば、米の需要を増やせます。⇒農家さんの保護に繋がるかもしれません。

代替食を取り入れる

米不足のときは、パンや麺類など、米以外の主食もバランスよく食べるようにしましょう。

米は植物。工場栽培の食べ物とは違って、収穫量が気候や自然災害に大きく左右されます。「米が高い!」と騒がず、「今年は収穫量が少ないから高くなって当たり前か」と農家さんを応援する気持ちで適正価格で買えたら良いですね。

アメリカ・カルフォルニア産「カルローズ」などの輸入米は価格帯的に見ても在庫数的に見ても比較的入手しやすいようです。カルローズといえば、一時期、牛丼チェーンの「吉野家」などの外食産業でも使われていたお米。カルローズはカリフォルニアで開発、栽培されていいるものの、国産米(コシヒカリやあきたこまちなど)と同じ系統の品種=ジャポニカ米系です。日本のお米よりも若干長く大きく見えるかな?・・・さっぱり系で味の濃いおかずには合うので、間もなく迎える国産米の収穫時期が来るまで利用してみてもいいかもしれませんね。

備蓄米の準備

ご家庭でもある程度備蓄を進めるのが良いかもしれません。ただし、常識の範囲内で。「自分だけ助かれば良い」という精神での買い占めはNGですよ。(そもそも白米を美味しく食べられるのは、特別な保存をしなければ精米してから1カ月程度です)

ローリングストック法の活用

普段から少し多めに米を購入し、古いものから消費していく「ローリングストック法」を実践しましょう。災害時など、万が一の備えにもなります。

適切な保存方法

高温多湿を避け、冷暗所で保管しましょう。密閉容器に入れると、虫の発生や酸化を防ぐ効果があります。

情報収集

最新情報の確認

信頼できる情報源からの情報収集を心がけ、米の需給状況や対策に関する最新情報を把握しましょう。

とにかく今すぐお米が欲しい!という人は「無農薬野菜のミレー」さんがオススメです。ミレーのお米はもう新米の販売が始まっており、続々と発送されていますよ♪

今、お米を入手できる手段

米不足への不安から、どこでお米を買えばいいのか迷っている方もいるかもしれません。そこで、ここでは代表的なお米の入手手段と、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

無人販売所

お米の無人販売所では、精米したてのお米を、リーズナブルな価格で購入できます。生産者との距離が近く、安心感があるのも魅力です。

メリット

- 新鮮なお米を購入できる

- 価格が安い

- 24時間営業している場合が多い

デメリット

- 設置場所が限られている

- 現金支払いのみの場合が多い

- 商品数が限られている場合がある

産直サイト

農家や農業協同組合などが運営する産直サイトでは、産地直送のお米を購入できます。新鮮で高品質なお米を手に入れたい方におすすめです。

メリット

- 新鮮なお米を購入できる

- 農家を直接応援できる

- 生産者の顔が見える安心感がある

デメリット

- 価格が高めな場合がある

- 送料がかかる場合がある

- 商品数が限られている場合がある

オンラインストア

Amazonや楽天市場などのオンラインストアでも、多くの種類のお米を購入できます。自宅まで配送してくれるため、重い荷物を持つ必要がありません。

メリット

- 自宅に届くので便利

- 24時間いつでも注文できる

- ポイントがつく

- スーパーでは見かけない珍しい銘柄も購入できる場合がある

デメリット

- 送料がかかる場合がある

- 実際に商品を見ることができない

- 届くまでに時間がかかる

| オンラインストアの例 | 公式サイトリンク |

|---|---|

| Amazon (アマゾン) |

| 楽天市場 | |

スーパーマーケット

最も身近な入手先であるスーパーマーケットでは、さまざまな銘柄や価格帯のお米が販売されています。精米したてのものや、無洗米など、好みに合わせて選ぶことができます。

メリット

- 手軽に購入できる

- 実際に商品を見て選べる

- ポイントカードなど、お得なサービスを受けられる場合がある

デメリット

- 価格が高めな場合がある

- 重い荷物を持ち帰るのが大変

- 品切れの可能性がある

業務用スーパー

業務用スーパーでは、飲食店などで使用される大容量のお米を、比較的安価で購入できます。大家族や、たくさんお米を消費する方におすすめです。

メリット

- 価格が安い

- 大容量なので、一度にたくさん購入できる

デメリット

- 保管スペースが必要

- 銘柄が限られている場合がある

【入手経路まとめ】それぞれの入手手段を比較

上記を踏まえ、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすくまとめると以下の通りです。

| 入手手段 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 無人販売所 | ・新鮮 ・安価 ・24時間営業 | ・設置場所少ない ・現金支払い ・商品数限定 |

| 産直サイト | ・新鮮 ・農家支援 ・生産者が見える安心感 | ・商品価格/送料高め ・商品数限定 |

| オンラインストア | ・便利 ・24時間注文可能 ・豊富な品揃え ・ポイントサービス | ・商品確認不可 |

| スーパーマーケット | ・手軽 ・商品を直接確認できる ・ポイントサービス | ・価格高め ・持ち運び大変 ・品切れの可能性 |

| 業務用スーパー | ・安価 ・大容量 | ・保管スペース必要 ・銘柄限定 |

自分に合った入手手段を選ぶことが大切です。さまざまな選択肢を検討し、賢くお米を手に入れましょう。食料安全保障の観点からも、米の重要性が見直されています。

おすすめの備蓄米を紹介

いざという時のために、備蓄米の準備は欠かせません。しかし、一口に備蓄米と言っても、様々な種類があります。ここでは、備蓄に適したお米の選び方から、おすすめの商品までご紹介します。

備蓄に適したお米の選び方

備蓄米を選ぶ際には、以下のポイントを参考にしましょう。

精米方法

白米

最も一般的な精米方法で、食べやすく、調理も簡単です。ただし、玄米に比べて保存期間が短いため、定期的な交換が必要です。

無洗米

とぎ洗い不要で、手軽に炊飯できるのが魅力です。備蓄水の節約にもなります。

玄米

もみ殻のみを取り除いたもので、白米よりも栄養価が高く、保存期間も長いです。ただし、炊飯前に浸水時間が必要で、白米よりも硬めに炊き上がります。

包装方法

真空パック

酸素を遮断することで、酸化や虫の発生を防ぎ、長期保存に適しています。

窒素ガス充填パック

窒素ガスを充填することで、酸化や虫の発生を抑え、鮮度を保ちます。

保管期限

備蓄米は、定期的に消費し、新しいものに入れ替えることが大切です。期限が長く、回転しやすいものを選びましょう。

長期保存に優れたお米 (個人備蓄米)

| 商品名 | 特徴 | 保存期間の目安 |

|---|---|---|

| 備蓄王 | 酸化防止・劣化防止・殺菌効果・長期備蓄 | 製造日より5年 |

| 米心 | 北海道産ななつぼしのみ使用・カムイミンタルの塩(海水100%の塩)同梱 | 製造日より5年 |

長期保存に優れたパックご飯

| 商品名 | 特徴 | 保存期間の目安 |

|---|---|---|

| アイリスオーヤマ 長期保存パックご飯 | アイリスオーヤマ独自の低温製法で、お米の劣化を抑え、美味しさを長持ち。 | 製造日より5年 |

| 尾西食品 アルファ米 白飯 | お湯や水を注ぐだけで簡単に炊きたての美味しさが楽しめる。 | 製造日より5年 |

美味しくて手軽なパックご飯

| 商品名 | 特徴 | 賞味期間の目安 |

|---|---|---|

| 佐藤食品 サトウのごはん | 佐藤食品独自の技術で、炊きたての美味しさを長期間キープ。 | 製造日より1年 (2020年8月製造分から) |

| テーブルマーク 国産こしひかり | 独自の「二段階加熱製法」で、炊きたてのような美味しさを実現。 | 製造日より1年 (2021年10 月製造分から) |

| 越後製菓 越後のごはんコシヒカリ | 独自の「高圧製法」によって米粒の内部まで十分に吸水、ふっくら美味しい。 | 製造日より13ヶ月 |

今は5年保存のおにぎりもある

水もお湯も火も不要で、調理の手間もかからないおにぎり。袋から出してそのまま食べるだけなので、とても便利です。常温保存で5年間の賞味期限を実現⇒長期保存が可能です。

↑はアレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用です。

登山などのアウトドアでも重宝するし、平時でも持っておけば体調を崩して買い物に出掛けられないときなどの食糧確保にも便利です。

お手持ちのお米を長持ちさせるアイテム

備蓄米は、いざという時のための備えとしてだけでなく、日常生活でも活躍します。ぜひ、今回の内容を参考に、自分に合った備蓄米を見つけてみてください。

メルカリなどのフリマサイトでの転売に注意!

フリマサイトでは米が高額で転売されている状況が見受けられます。

メルカリでは「開封後の小分け販売」を禁止しているにもかかわらず、ジップロックなどの小分け袋に入れて平然と出品されています。しかも売切れ。(買う人がいるのには驚きです!まさに令和の闇市)

- 開封済みの食品×

- 賞味期限/消費期限が確認できない食品×

- 食品表示が確認できない食品×

#令和の米騒動🌾 #米不足 #米騒動 #米 #メルカリ #転売ヤー

— ɢᴜsᴛᴀᴠᴇ (@gustaveXIII_) August 29, 2024

メルカリで『米』と検索してみてください

怒りで腸が煮えくり返るような思いをしました。

自分の金儲けだけしか考えてない人でなし

何が「スーパーで購入しました」だよ

ふざけるな pic.twitter.com/oxSfMl1lTS

生産者である農家の方々が直接販売を行っているケースもあるため、必ずしも米の出品全てが転売というわけではないですが、、、転売・せどり行為には注意が必要です。

メルカリでは、一度開封した米を袋詰めの上で販売している出品について、禁止出品物「開封済みの食品」に該当するとして然るべき対応を行っているそうです。

もし、この混乱に乗じて米で儲けようと思っている転売ヤーさんがいたら、今すぐ辞めた方がいいですよ。垢BANくらいますよ!

(政府も、市場流通品薄となった物品の二次転売を禁止する法律とか作りなさいよね!)

お米を備蓄するにあたって忘れてはいけないこと

白米の賞味期限は意外と短い

厳密にいうと、お米に賞味期限の記載義務がありませんが、分かりやすくここでは美味しく食べられる期間=賞味期限として表現させていただきます。

お米には(賞味期限の代わりに)精米した日を表示することが義務づけられています。そして、白米として美味しく食べられるのは、特別な保存をしなければ精米してから1カ月程度です。精米した日からの経過日数が少ないほど、よりお米の風味を落とさず美味しく食べられます。

お米は日々劣化して風味が落ちていきます。これは、精米が白米に加工される過程で胚芽と糠が取り除かれ、酸化が進みやすくなるためです。栄養価も低下します。

酸化を防ぐため、密閉容器に保存することが望ましいです。

精米済みのお米の風味を長持ちさせるなら、前述の保存袋がオススメです(再掲)↓

保管場所は高温多湿を避けて

高温多湿の場所では傷みやすいです。

特に、水分の多い場所ではカビが発生する可能性もあります。また、保管状態が悪いと、虫が大量発生することもあります。これらの被害を防ぐためには、温度や湿度の低い場所で保存することをおすすめします。温度が10℃以下での保管が理想とされています。

ニオイ移りに気を付けて

お米はニオイを吸収しやすいため、臭気が強いものの近くで保管すると、移り香が強く残ることがあります。ニオイの強いものとは別に保管しましょう。特に、灯油・芳香剤・洗剤/柔軟剤・調味料・化粧品・防虫剤・植物などとは距離を離しましょう。

なお、玄米から白米に精米した後は、白米が空気に触れ続けるだけでもお米の酸化が進みます。白米の表面にある糊粉層の酸化が進むと、品質も風味も劣化し、炊きあがったご飯から古米臭さが鼻をつくように感じます。

野菜や肉やお魚と同じで、お米も生鮮食品であるという意識が必要です。室温や湿度を管理しながら、ニオイ移りに気を付けて保管しましょう。

お米は水や火がないと食べられない

見落としている人も多そうなのが、お米は水や火がないと炊飯できないこと。

お米さえあればいつでも炊ける!という発想は捨てましょう。

(※被災地ではなく、離れた場所にいる&流通が滞って物資が届かなくなることを想定して、お米を多めに買っておくという観点での備えなら◎です)

お米は災害発生直後にはすぐに食べることが出来ません。(お水も不足しがちだし、炊飯器も電気がなければ役に立ちません)

是非、アイラップも一緒に備蓄しましょう!インフラがストップしたときの調理に便利です!

お水など他の物資も忘れずに準備してくださいね。

水を節約するという意味では、通常の白米よりも無洗米の方が適しているかもしれませんね。お米を洗う必要がないので少ない水で済みます。

↑の商品、一合ずつ小分けに真空状態で袋詰めされており、軽量いらずで便利です。「炭酸ガス封入密着包装」により無酸素状態のため、通常の包装よりも長持ちします♪

炊飯時に火器を使用する際は、ガス漏れがないことを十分に確認してくださいね。

大量に備蓄するなら玄米で

精米前のお米は、精米後のお米よりも1年程度長持ちするといわれています。大量に購入して保存する必要がある場合は、精米前のお米=玄米にしておいた方が無難です。

栄養面でも玄米はオススメ。

玄米には食物繊維やビタミン・ミネラルなどがたっぷり含まれているので、野菜などの生鮮食品が手に入らない災害時の栄養補給に適しています。

無洗米タイプの玄米も登場していますので試してみてはいかがでしょうか?

災害用備蓄にはアルファ米

アルファ米は、炊きたてのご飯を熱風で急速に乾燥させたものです。

水分量が少なく腐りにくい状態を維持しながら、炊飯したご飯と同じデンプン構造をしているため、美味しさを保っています。

ちなみに、アルファ米のうち、フリーズドライ製法で作られたものは、熱風乾燥製法と比べて戻る時間が早いです。そして、最悪、水分を加えなくてもそのままでも食べることが出来ます。(ちょっと違うかもしれないけど、チキンラーメンにお湯を注がずそのまま食べるイメージに近い?)

【朗報】新米が並んでた!

JAの直売所で複数のブランド米の新米が並んでいるのを見ました。その後、立ち寄ったスーパーでも、2024年産(令和6年産)のコシヒカリを見ました。新米です。

都心部ではまだ新米が行き渡っていない(or 並んでも早々に売れてしまう)のかもしれませんが、おそらく、間もなく普通にお米が買えるようになると思いますよ。

米あるよ🩷今近所のスーパーなう☺️

— かとちゃんぺ (@900QTKVaqehgWLS) September 1, 2024

大丈夫よ❣️焦らないで☺️

流通の問題もあるんじゃ無い?

煽られないで☺️農家さんが必ず蔵に玄米で沢山蓄えてるって言ってました。

東北の米は丹精込めて作ってますよ!稲穂が垂れて来てます🙏😻 pic.twitter.com/pELYWpSXLy

テレビでは相変わらず「米騒動」を連発していますが、消費者が冷静になり、本当に必要な分だけを購入するようになれば、スーパーの陳列棚でも安定供給できます。(繰り返しになりますが、精米済みの白米は、特別な加工を施さない限り、美味しく食べられるのは1ヵ月程度です。白米の酸化は精米直後から進行し、長期間置いておくとカビや虫の発生リスクが高まります。「自分だけ良ければ」精神を捨て、必要な分を超えて買い込まないようにしましょう)

テレビでは相変わらず「令和の米騒動!」を連呼。

— アルフォンス所長 【アル松】 (@Alfons226) September 5, 2024

スーパーに張り込んで

「入荷した新米があっという間に無くなりました!」とか実況するし。

キャスターが

「これからも我々が状況を随時お伝えします!」

いいからマスコミは黙ってろ。

お前らだよ、米不足の元凶は。

”オイルショックのときのトイレットペーパー”の反省や教訓を活かせないものでしょうか・・・

米の買い占めをしてたと思ったら、新米出たら、買い占めてた米を返品してたとかいう、高齢者をディスるデマがネットで流布してるけど、そんなわけあるわけないじゃないですか。都市伝説の悪質なデマですよ。証拠画像置いておきます。 pic.twitter.com/TBNA7AYjBB

— Kupika (@2wapi) September 25, 2024

米を返品するとか非常識な輩が発生して「マジか…」と思っているところ。一人じゃないらしい。X(Twitter)見たら、なんかいっぱい事例出てくる・・・(やっぱ買い占めてたんだ…)

【悲報】新米が出ても米価格が高止まりしている理由

収穫・出荷時期が来て新米が出回ったらお米の価格が落ち着くはずだったのに・・・

コメの品薄状態は解消されつつあるが、価格が依然として高止まりしている背景に、農協や常連の業者以外の品薄状態になることを見越した直接買い付けの業者によって、先物取引の一種である「青田買い」が行われていたと鹿児島県の農家が明かした。 pic.twitter.com/DGHSOsmp08

— あいひん (@BABYLONBU5TER) October 10, 2024

実は古米も美味しい!

昔の日本人は、新米ではなく古米を好んで食べていた

「昔の日本人は、新米ではなく古米を好んで食べていた」

「だって新入社員(新人)を指して『新米』って言うでしょう?あれって、新米だから、(食べるのは) まだ早いっていう意味から来てる言葉なんだよー!」

と聞いてハッとしました。

新米より古米の方が熟成されて甘味が増して美味しかったんですよね。 今は、時代が移り変わって、技術も進歩して、お米の品質も変わっているから新米でも美味しいんだけど、原点に立ち戻ってみるのもいいな・・・と思いました。(もちろん精米後は急速に質が落ちるので、精米時期が最近の古米を楽しんでみようと思います)

参考にしたコンテンツ

本文中に引用元を明らかにしてリンクを貼ったもの以外には下記を参考にしました。

- 明治・大正・昭和・平成・令和 値段史

- 米の相対取引価格

- Wikipedia「1918年米騒動」

- Wikipedia「堂島米会所」

- Wikipedia「米よこせ運動」

- Wikipedia「1993年米騒動」

- Wikipedia「減反政策」

- Wikipedia「政府備蓄米」

まとめ

近年、米不足が叫ばれることが増え、不安を感じている方もいるかもしれません。確かに、天候不良や世界情勢など、米の生産量に影響を与える要因は存在します。しかし、政府の取り組みや国内の在庫状況を見る限り、すぐに国内で深刻な米不足に陥る可能性は低いと言えるでしょう。

おそらく、新米の出荷開始により、米の在庫が補充され、市場全体の米の供給量が大幅に増加します。このときには「令和の米騒動」も一旦落ち着くのではないでしょうか?

とはいえ、食料安全保障の観点から、日頃から備えをしておくことは重要です。万が一の事態に備え、無理のない範囲で備蓄米を用意しておくと安心です。ローリングストック法を活用すれば、無駄なく備蓄米を消費することができます。

なお、短期的には、2024年産の新米供給により、米不足や価格高騰は一旦落ち着く見通しがありますが、中長期的には、このまま主食用の供給縮小が続き、同時に高齢化などにより稲作農家が減ると、米不足が再び起こる可能性があります。農業政策は見直す時期に来ています。というか、「米の供給不足」と「農家の倒産・廃業の急増」が同時に起きていて、実際に「令和の米騒動」騒ぎも発生したのだから、米はもっと増産しなければいけないと思う。備蓄ももっと増やせばいい。(そして私たちは適正価格で購入して農家さんを応援する必要がある!)

今回の記事を参考に、米不足に関する正しい知識を得て、適切な対策を心がけてくれる人が増えたら幸いです。

とにかく今すぐお米が欲しい!という人は「無農薬野菜のミレー」さんがオススメです。ミレーのお米はもう新米の販売が始まっており、続々と発送されていますよ♪

- 「明治・大正・昭和・平成・令和 値段史」より。大正9年の大卒月収40円 ↩︎

- 「明治・大正・昭和・平成・令和 値段史」より。大正7年の東京正米相場白米1升20銭 ↩︎